結合生成式人工智能 推動具3I指標特質的歷史課堂

隨著人工智能(AI)日益融入社會的各個層面,世界各地的教育體系都在努力跟上腳步。2025年初,聯合國教科文組織(UNESCO) 推出《人工智慧能力框架》,當中提出符合未來人工智能教育層面上的應用中的前瞻性策略。 本文希望利用該框架配合筆者提倡的3I(interactive , inclusive, immersive)教學指標,綜合幾項在歷史科中應用人工智能的示例,需要關注的事項,供學界參考。

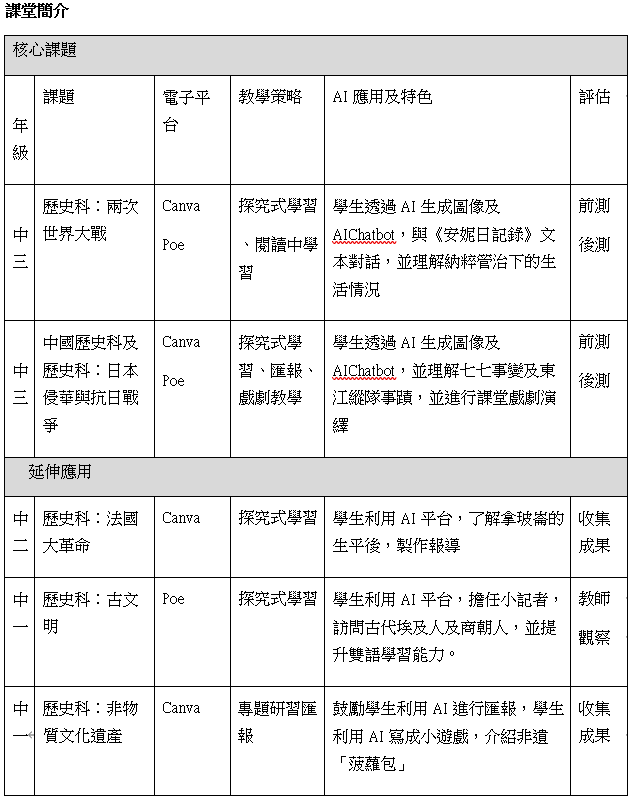

根據 UNESCO 的 AI 教育框架,人工智能在課堂上能發揮關鍵作用。首先,AI 可推動個別化學習,配合形成性評量與多語支援,令差異化教學及融合教育(inclusive)更精細易行。教師亦可透過 AI 減省例行批改與數據處理的時間,將精力集中於高價值的教學互動與探究,並利用即時數據提升班級觀察與診斷的準確度。框架亦提出教育正由「教用 AI」轉向「與 AI 共創」,教師可透過創設沉浸式的學習情境(immersive),讓學生在虛擬與現實互動的環境中學習。例如,在歷史科中,透過 AI 聊天機器人模擬史人物對話,學生能更深入理解歷史進程與多元觀點,提升明辨性思維。AI 應用程式還可加強學科與學生的互動性(interactive),使課堂更具探究與參與感。同時,學生在運用 AI 搜集與生成資料時,必須學會批判性判斷與辯證,這正是未來教育的核心素養。筆者所在學校已在歷史課題中引入相關應用,學生在過程中不僅提升了學習效能,也深化了對歷史的理解與反思,示例如下:

學習效能評估

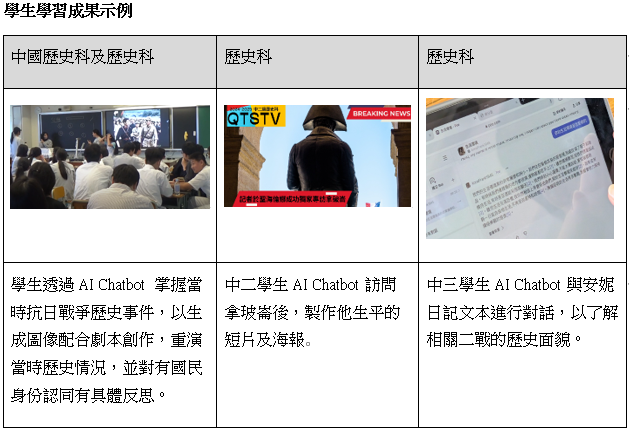

筆者就核心課題應用,進行成效評估,結果顯示學生在知識、技能與價值觀三方面均有明顯進步。在歷史科,以《安妮日記》為切入點,配合AI圖像生成與聊天機器人,學生由單純同情轉向細緻的歷史移情,能更準確描繪安妮的生活環境,深化對納粹迫害的理解,九成以上學生認為學習成效顯著提升。跨科協作課程則以七七事變及東江縱隊為核心,結合戲劇演繹與AI探究,後測數據顯示七七事變平均提升1.26分,東江縱隊更達3.40分,部分學生由低分躍升至高分。更重要的是,學生在回應中展現出團結、堅毅與愛國等價值,反映課程不僅提升了知識與技能,更能有效培養歷史移情與國民身份認同。

教學反思

歷史及中國歷史科一向重視價值觀教育,藉由歷史事件與人物的言行,引導學生培養品德、公民意識及以古鑑今的能力。然而,傳統教學在啟發學生深層反思方面仍顯不足。人工智能技術的應用,正好為歷史教育開拓新的可能。以日本侵華歷史為例,學生可透過 AI 輔助深入分析抗戰時期的史料與事件,從而體會中國人民在艱難歲月中的堅毅與團結精神。這樣的學習不僅鞏固了知識理解,更能將歷史價值內化為品德。教師亦可設計 AI 生成的歷史情境模擬,讓學生置身於歷史人物的決策場景中,理解其價值取向與抉擇動機。此舉不僅提升課堂的吸引力與探究深度,也幫助學生將歷史價值轉化為個人品格,進一步增強國家認同與社會責任感。

維護學術誠信及教師專業性

在推展人工智能教育的過程中,教師的「專業性」必須被嚴格維護。所謂 AI 教育不僅是教會學生操作工具或平台,而是以人為本,將道德倫理、可持續發展與課程知識有機融合。教師需協助學生在真實世界導向的任務中建構相關概念、技能與價值,同時訓練他們辨識 AI 工具的比例性與可信度。為確保學習的質素,教師可運用表現性評量蒐證,並推動跨學科學習與知識遷移。歷史科課程強調資料的準確性與可信度,因此教師亦須承擔課程資料治理及風險管理者的角色,警覺 AI 平台可能存在的幻像、偏見與歧視。同時,教師需提醒學生在引用生成內容時標示來源與版權,避免將 AI 生成結果當作原創,以維護學術誠信。唯有在專業倫理的引導下,AI 教育方能真正促進學生的明辨性思維與全面發展。